Dari catatan seorang Sasterawan Negara yang intim dengan isi hati golongan yang terpinggir dan tertindas:

Merekalah menyusun lapis-lapis besi waja

Merekalah membina batu-bata

Membancuhnya dengan titik peluh

– bangunan tinggi itu masih jua meminta

lalu diberikanlah nyawanya.

Merekalah yang menyedut udara kotor

Racun gas itu berbaur di rongga

menjalari saraf pernafasannya

menghentikan detak jantungnya

–segalanya untuk upah beberapa sen cuma.

Merekalah membunyikan mesin-mesin kilang

debu dan serbuk logam berterbangan

hari demi hari berkumpul bersarang

di jantung dan paru-parunya

–jentera kilang itu masih lagi meminta

lalu kudunglah jarinya

lalu kudunglah tangannya

lalu kudunglah nyawanya

segalanya untuk upah beberapa sen cuma.

Merekalah menggali perut bumi yang sakit

lumpur dan pasir memenuhi tiap rongga

tanah lombong yang selalu mengucapkan simpati

menimbusi membungkus tubuh para pekerja

melindunginya dari pemerasan kejam

–upah yang diterimanya sekadar beras segenggam.

Merekalah mewarisi pusaka zaman

seluar sehelai baju bertampal

tikar buruk di sudut bangsal

tulang selangka dapat dibilang.

Mereka kini menyedari kekuatan diri

Mengubah wajah sebuah negeri

Menukar nama seorang menteri

Di matanya api di tangannya besi.

~ Usman Awang, Satu Mei

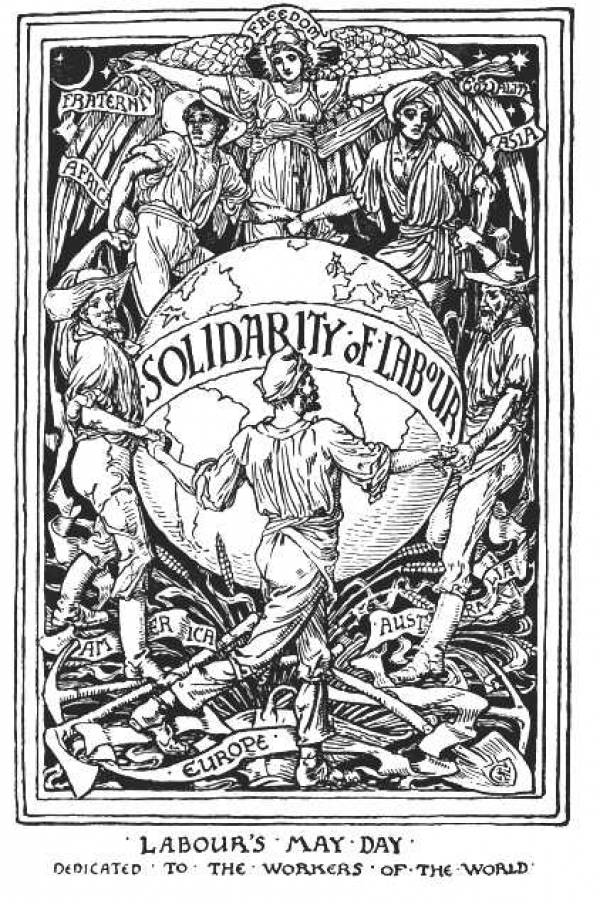

Jika sajak ini ditulis hari ini, tidak mustahil ramai yang melihatnya sebagai penghormatan dan penghargaan kepada buruh-buruh kasar dari Bangladesh, Indonesia, Filipina, Kemboja, Laos, Myanmar, Nepal, Thailand, Vietnam dan beberapa negara lagi.

Gambaran sajak ini jelas walaupun dalam keheningan puitisnya; dapat dirasakan keperitan hidup sebagai buruh kasar yang jarang didendangkan di khalayak. Memang pedih dan sakit kehidupan sang pekerja buruh.

Sedar-sedar sahaja sudah tersergam bangunan, menara, kondominium serta jambatan yang besar dan gergasi. Jasa para buruh dengan keringat, air mata dan darah hanya tinggal sebagai kenangan masam-masam manis.

Sebenarnya Satu Mei adalah sajak nukilan Sasterawan Negara Usman Awang yang dihasilkannya pada tahun 1971. Ia melakarkan alam perburuhan Malaysia yang mula dipesatkan dengan pembangunan fizikal bagi melupakan arena pasca-13 Mei 1969.

Suasana itu mula menjadi lumrah pada awal dekad 1970-an apabila Tun Abdul Razak sebagai Perdana Menteri mahu membangunkan negara dengan mengetepikan ideologi dan prinsip perjuangan politik.

Dengan penciptaan Dasar Ekonomi Baru (DEB), projek-projek pembangunan fizikal mula berkembang. Serampang dua mata Tun Razak – membuang ideologi dari minda rakyat bagi membolehkan tumpuan kepada politik pembangunan, dan seterusnya memudahkan penguasaan pemerintah terhadap rakyat – berjaya membentuk satu hegemoni baru.

Kuala Lumpur mula pesat membangun, menarik ribuan tenaga buruh Melayu dari seluruh pelusuk negara untuk bertandang ke ibu kota. Merekalah peneroka bandar yang sama-sama berganding bahu dengan buruh Malaysia yang lain dari keturunan Cina dan India untuk membangunkan kota raya.

Apa yang Usman gambarkan keadaan hidup mereka dalam “Satu Mei” adalah sama dengan apa yang berlaku hari ini di kalangan para buruh dari negara-negara lain.

Namun, tidak ramai yang mempedulikan mereka. Tidak ramai pula yang peduli tentang 1 Mei sebagai Hari Buruh. Malah, nama buruh sudah selesa digelar pekerja; mungkin kerana orang Malaysia malu jika dikaitkan dengan pekerjaan buruh kasar yang kelihatannya amat rendah taraf hidupnya.

Mungkin juga rakyat Malaysia sudah selesa dengan kenaikan taraf hidup kelas menengah – middle class – yang membawa kita semua dari pasca-ideologi 1970-an kepada konsumerisme masakini. Mungkin inilah yang dikatakan kebebasan membuat pilihan – di antara CocaCola dan Pepsi, agaknya.

Sama ada cuti 1 Mei ini digunakan untuk menyertai himpunan membantah pelaksanaan beban cukai regresif GST di tengah-tengah ibu kota Kuala Lumpur atau bersiar-siar di Zoo Negara atau Zoo Taiping di Perak, rasanya masih ada antara kita yang insaf asal-usul kita.

Asal usul kita dari masyarakat Nusantara, Asia Tenggara, Asia Timur dan dalam lingkungan Asia sekitarnya – masyarakat yang sama-sama berhijrah ke bumi bertuah ini. Asal-usul yang menjadi bukti bahawa tiada guna kita bertegang leher sesama sendiri atas isu asal-usul, warna kulit atau kepercayaan agama.

Bukan orang Melayu sahaja berpepatah bahawa rambut sama hitam, darah sama merah; ia sudah menjadi lumrah simpulan bahasa di seluruh rantau.

Buktinya adalah sajak Usman. Apa yang dirasai buruh rakyat Malaysia dari kaum Melayu, Cina dan India lebih 40 tahun dahulu kini dirasai buruh dari negara-negara lain di Malaysia.

Tujuannya tetap sama: mencari nafkah hidup. Mereka bukan penumpang, bukan pendatang. Mereka tetamu. Kita yang menjemput mereka. Nasib, sengsara, pahit manis mereka sama seperti rakyat Malaysia yang lebih terdahulu, seperti yang dilukiskan Usman dalam puisinya.

Satu Mei punya makna yang mendalam. Namun ia tidak sukar untuk difahami dan dihayati. Nasib dan perjuangan kita yang mencari nafkah adalah sama, walau apa pun agama, warna kulit dan kampung halaman kita. – Roketkini.com